仰々しいエピソードが多く語られる廃病舎、結核隔離病棟として知られてはいるものの当時は既に結核根絶末期で実際に受け入れられていたのは軽症患者が殆どの一般的な医療施設。歴史を紐解くと自然災害によって閉鎖に追い込まれただけで凄惨な物語は存在しないこの東伊豆町隔離病舎を史実のみを抜粋してレポート。

静岡県│東伊豆町隔離病舎

調査:2011年07月

公開:2012年07月25日

名称:俗称として稲取隔離病棟とも呼称

状態:崩落

旧サイトで公開していたレポート内容を2023年現在の調査内容に統合して再エントリーしました。また古くなった情報などは精査して削除しております。

町歴に残らなかった隔離病舎

東伊豆に複数の名で今も残る廃病院の廃墟があります、廃墟や工場の写真が持て囃された2010年頃には沢山の人々に知られる存在となりましたが2014年辺りから崩落が進んでいます。

東伊豆町隔離病棟、稲取隔離病棟などとも呼ばれたこの廃病院。町の公式資料にも記載がありません、というのも。現在の東伊豆町が稲取町と城東村の合併で発足したのが1959年05月なのですがそれより以前の建造物なのです。

注意点

開設時期が1958年とネット上の情報がありますが正しくは1959年です

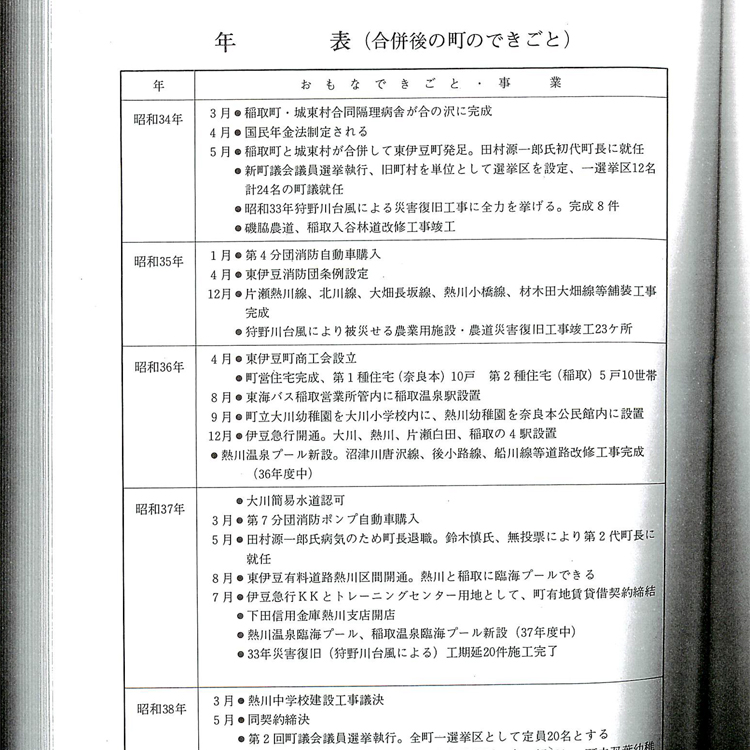

そうはいってもタイミングの問題でこの病舎が完成したのは同年の03月、つまり合併前のギリギリの時期でした。正式名称は東伊豆町隔離病舎(元・ 稲取町・城東村合同隔理病舎)といいます、東伊豆町誌(町制施行30周年記念誌)の年表に記載されている唯一の手掛かりがそれです。

残念ながら城東村当時の資料は行政でも保存されていないそう、協力頂いたのは東伊豆町役場企画調整課の情報係担当のWさん。この町歴誌には

昭和34年03月 稲取町・城東村合同隔理病舎が合の沢に完成

とありますが「隔理」の理は誤字だと思われます。合の沢表記は現在の「合ノ沢」、丁度この隔離病舎が位置する付近の地名です。

注意点

住所表記だと静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3010-71付近

情報が少ないのはそういった事情が複数あった為です。

旧道入口からまっすぐ進むと右側(第一病舎)と正面(第二病舎)の建造物がL字型に連結された病舎が姿を現します、敷地中央の大きな樹木は設立当初に植えられたもの。

当初城東村が主導して運営していましたが合併後は東伊豆町営となりました、また天然痘患者を対象とした隔離病舎との情報もありますが日本においては1955年に根絶宣言がされているのでこれも錯綜した情報のひとつでしょう。

記録がないので明確ではないものの、周囲の住民からの聞き取りでは

結核などの感染症患者の隔離施設だった

赤痢患者が入院していた

など合ノ沢付近の住民からの情報も。

正面入口、第二病舎の入口でもあります。第一病舎から渡り階段を経由して中をその間々移動することも可能です、崩落していますが本来は下層の第一病舎の入口がこの隔離病舎の受付入口だった筈。

1977年の航空写真にはまだ運営されていた当時の建造物が見てとれます、L字型の第一病舎と第二病舎、更に奥に第三病舎が写っています。

この写真の翌年となる1978年、伊豆大島近海地震が発生。病舎には転機が訪れます。

崩落が進んだ内部

医師控室、この部屋には勿論ベッドはありません。写真では既に崩れ落ちていますが窓際にはカウンターが設置されており、左側には大きな机がありました。棚なども崩れ落ちていて家具も倒れています。

一部屋に病床は二つ、作りは控室と同じですが配置されているのはベッドが二台だけです。

第二病舎の最奥区画、一般病舎の二倍の広さですがこちらも病床はベッド二台のみ。

運営当時の本棚に並べられていたであろう雑誌や漫画、しかし中には80年代のものも見受けられるので来訪者の持ち込みや不法投棄されたものだろうか。

第一病舎と第二病舎を繋ぐ渡り階段、こちらは早々に崩壊してしまった。

他にも洗濯室、炊事場、検査室、事務室、風呂場などが。

なぜ東伊豆町隔離病舎と呼ばれるようになったのか

これには明確な時期がありました、それまで知る人ぞ知る廃墟だったこの廃病院。珍スポット愛好家で有名な故人・荒川聡子さんが自身のウェブサイトで取り上げたからでした。

荒川聡子 - ウィキペディア

氏のウェブサイトでは「稲取の廃隔離病棟」と題してレポートが掲載されており、その中で東伊豆町役場に問い合わせて「東伊豆町隔離病舎」との回答を頂いたと記載があるのです。設立当初は稲取町・城東村合同隔理病舎であったものの翌々月には町村合併で東伊豆町の管理となったので氏の聞き取りは間違いなかったことになります。

注意点

2007年04月01日更新、動物園・B級スポット大好き! 〜ARAKAWA'S HOMEPAGE〜で公開された内容

その後このサイトを情報源とした派生レポートが乱筆されていく中で凄惨な事件現場であったり怪奇現象のスポットとして上書きされていきます。

実際にはそんな事実はなく、結核においても当時既ににワクチン(1921年に確立されたBCGワクチン)があったのでそもそも重傷者患者は多くありませんでした。

最後にこの廃病院の略歴を記載して終わりましょう。

1959年03月 稲取町・城東村合同隔理病舎開院

1959年05月 東伊豆隔理病舎に改称

1978年01月 伊豆大島近海地震により入院患者を転院(※

1978年02月 自主閉鎖に伴い患者受け入れを一時停止

1982年03月 公立・公的病院統廃合対策の一環で廃院

可動期間は1959年~1978年の19年間、開院から閉院までは23年間の歴史に幕を閉じます。

廃院は伊豆大島近海地震によるものだったのか

伊豆大島近海の地震 - ウィキペディア

この東伊豆隔理病舎の廃院理由として挙げられる地震により旧道の崩落、この旧道とは現在の国道135号線や国道から続く獣道ではありません。当時、この病舎へ直通していたのは裏手の旧道です。

現在の獣道は運営時にはなく、直ぐ右側に折れるように続いていました。それではこの旧道とはどのような道路だったのでしょうか。

それは先述の地震で地盤崩落と落石によって廃止となった元主要道路で現在の国道135号線は1967年に開通した伊豆東道路という有料道路でした、地震によって廃道区間となった1.2キロの間の丁度中間地点にこの病舎は存在したのです。

注意点

既に国土地理院からも削除された旧道で黒根崎~白田間で複数の崩落が現在も残っています、ガードレールは辛うじて確認できますがとても人が容易く歩ける状況ではありません。

竹藪となった山中には二本程の獣道に近い旧作業道があります、しかし病舎運営にはとても耐え得る道ではなく、余震の中で隔離患者の転院を行ったようです。行政が混乱しているなか翌月には自主的に受け入れを停止しているので実質的にはこの時期に閉院に、数年後の統廃合対策で廃院となりました。

と、いうことは。

やはり廃院の理由は伊豆大島近海地震だったわけですね。

参考・協力

伊東市

東伊豆町図書館

伊東市立伊東図書館

旧稲取灯台 / 灯台資料館

伊豆新聞

レポートの場所

注意点

該当区域は管理されており、無断での進入する事は法律で禁止されています。また登山物件においては事前にルートの選定、充分な予備知識と装備で挑んでおります。熟練者が同行しない突発的な計画に基づく行動は控えて頂く様、宜しくお願い致します。

注意点

該当区域は管理されており、無断での進入する事は法律で禁止されています。また登山物件においては事前にルートの選定、充分な予備知識と装備で挑んでおります。熟練者が同行しない突発的な計画に基づく行動は控えて頂く様、宜しくお願い致します。

スゴログの装備とその使用方法など

https://www.sugolog.jp/p/blog-page.html

https://www.sugolog.jp/p/blog-page.html

エントリー関連広告

静岡新聞社